Голливудское «железо»: на каких компьютерах создавали знаменитые киношедевры

Содержание

Нужна рабочая станция или сервер?

Наши специалисты помогут подобрать оптимальную конфигурацию под ваши задачи — от ИИ и 3D-графики до инженерных расчётов и видеомонтажа.

Использование компьютеров для создания кино прошло большой путь. От мимолётного эффекта в «Головокружении» (1958) Хичкока до невероятно реалистичной картинки в «Аватар: Пламя и пепел» (2025). В большинстве фильмов просто используются трендовые технологии, но некоторые киноленты по части визуальных эффектов действительно раздвигают границы возможного. Поговорим как раз о таком кино и том, на каком «железе» его создавали.

Эхо войны

Первым компьютерным эффектом в кинематографе принято считать движущиеся фигуры из начала «Головокружения» Хичкока. Нуарный детектив от мастера ужасов — не самая очевидная площадка для внедрения новых технологий. Тем не менее, именно с этого фильма начинается отсчёт истории CGI в кино. А всё благодаря работавшему вместе с Хичкоком пионеру компьютерной графики Джону Уитни.

«Головокружение» (1958)

Сами фигуры для сцены отрисовал знаменитый графический дизайнер Сол Басс. Основаны они были на уравнениях французского математика Жюля Лиссажу. Но заставить их двигаться на экране своими обычными методами киношники 50-х не могли. Тогда Уитни предложил оригинальное решение: использовать для этого военный компьютер времён Второй мировой.

Речь шла про M5 Gun Director. И Director тут переводится вовсе не как «режиссёр», а, скорее, «целеуказатель». Во время войны он наводил на вражеские самолёты зенитные пушки. После небольшого апгрейда от Уитни, прикрутившего к системе маятник и резервуар с краской, M5 стал первым компьютером для спецэффектов в кино.

Джон Уитни и его разработка (1963)

Конечно, созданные таким образом эффекты сегодня вряд ли можно назвать по-настоящему «компьютерными». Тем не менее, двухсоткилограммовый M5 состоял из 11 тысяч компонентов и работал на основе тригонометрических уравнений. Так что на тот момент такая «диджитализация» была просто запредельной. А Джон Уитни уже в 1966 перебрался в IBM, где продолжил работать над развитием компьютерной графики.

Дикое время

В привычном сегодня значении компьютерную графику впервые использовали в картине «Мир Дикого Запада» (1973). Обработке здесь подверглись эпизоды, которые зритель видит глазами андроида. Со временем Кэмерон в «Терминаторе» и Верховен в «Робокопе» довели приём киберзрения до совершенства. Но первенство осталось за режиссёром Майклом Крайтоном. Кстати, именно он написал роман «Парк Юрского периода», по которому Спилберг снял одноимённый фильм. Но к этому мы вернёмся позже.

Взгляд Стрелка из «Мира Дикого Запада» (1973)

Появление графики в «Диком Западе» тоже связано с именем Джона Уитни. Правда не того, который работал над «Головокружением», а уже его сына. Изначально эффекты вообще должна была делать лаборатория реактивного движения NASA. Но «космические» технологии работали медленно и стоили дорого. На 2 минуты фильма ушло бы 9 месяцев и 200 тысяч долларов. При общем бюджете фильма 1,2 миллиона это было нереально. К счастью, Уитни-младший обещал потратить всего 20 тысяч долларов и справиться за 4 месяца.

Списанное военное оборудование в этот раз использовать не стали. Чтобы получить нужный эффект, взяли компьютер FR80 от Information International Incorporated (III) с солидной по тем временам 18-битной памятью на 16 тысяч машинных слов. Его киллер-фичей была возможность записывать изображение сразу на плёнку с пространственным разрешением 80 пар линий на миллиметр. Что, в общем-то, неплохо даже сегодня.

Работа на III FR80

Отдельного упоминания заслуживает основатель Information International Эдвард Фредкин. Он оставил глубокий след в физике и философии. Именно он популяризировал идею «цифрового бессмертия» — переноса человеческого сознания в компьютер. А ещё Фредкин послужил частичным прототипом доктора Фолкена, героя одного из первых фильмов про хакеров и кибернетику — «Военные игры» (1983).

На Троне

Невозможно говорить об истории компьютеров в кино, не упомянув фильм «Трон» (1982). Во-первых, потому что это фильм про компьютеры. А во-вторых, потому, что он стал настоящим техническим прорывом для графики в кинематографе. Фильмы «Звёздные войны» (1977) Лукаса, «Чужой» (1979) Скотта или «Лукер» (1981) того же Крайтона тоже вносили что-то новое. Но «Трон» действительно навсегда изменил игру.

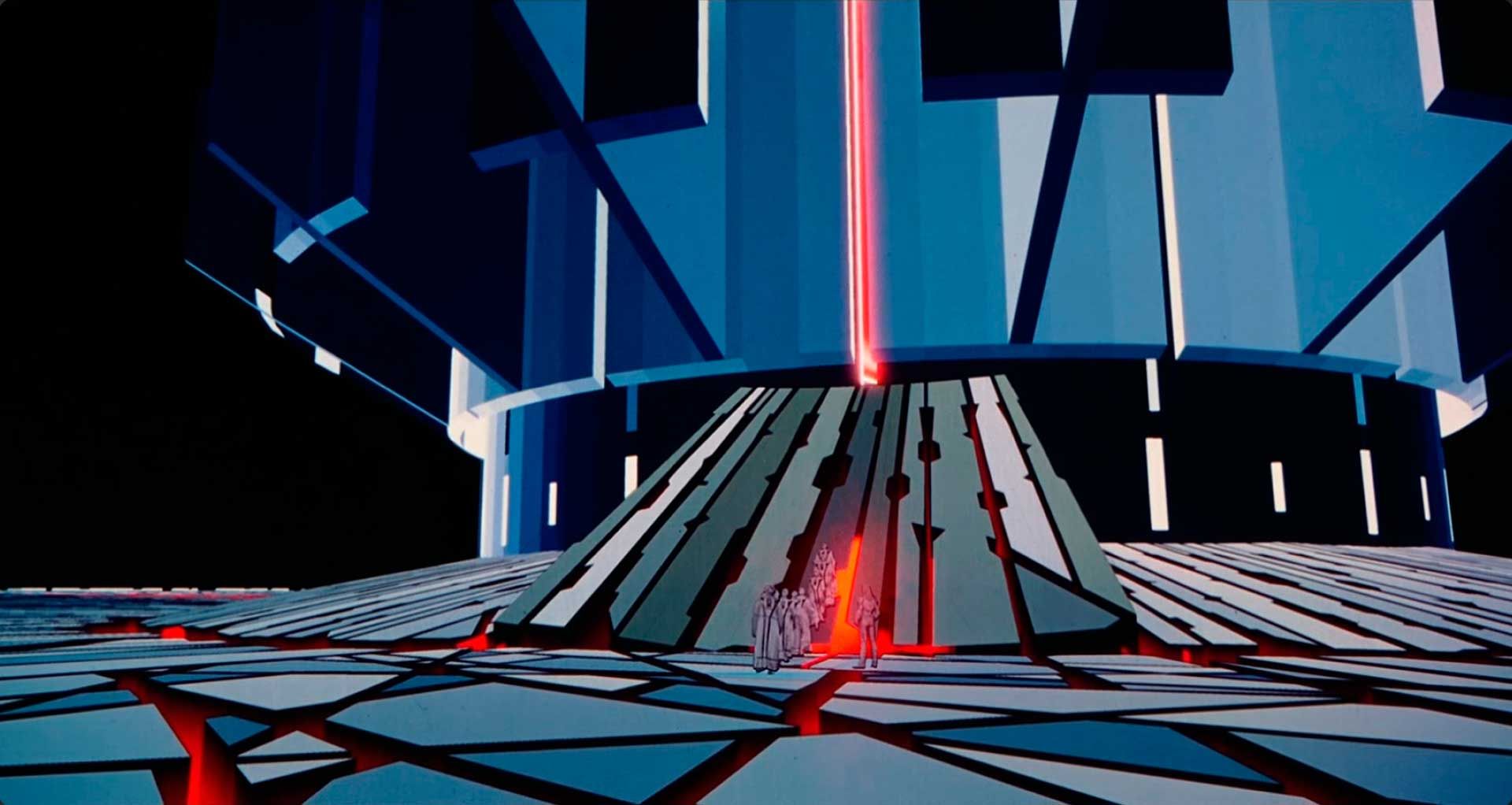

Первый «нарисованный» на компьютере фильм — «Трон» (1982)

Сегодня «живыми» героями в полностью анимационном мире никого не удивишь. Но в 1982 году это было почти волшебством. И хотя чистого CGI там было всего около 20 минут, а остальное киберпространство снимали при помощи аналоговых спецэффектов. Это была революция для всей киноиндустрии! Так, сооснователь Pixar Джон Лассетер позже признавался, что «без „Трона“ не было бы „Истории игрушек“».

Фильм «Трон» выделялся так сильно, что его даже постеснялись номинировать на «Оскар» за визуальные эффекты. Причиной стало авторитетное мнение академиков, что компьютерная графика это читерство, и поощрять такое не стоит. Хотя на самом деле графика была даже не компьютерной, а суперкомпьютерной, ведь её делали на настоящем суперкомпьютере F1 от компании Foonly.

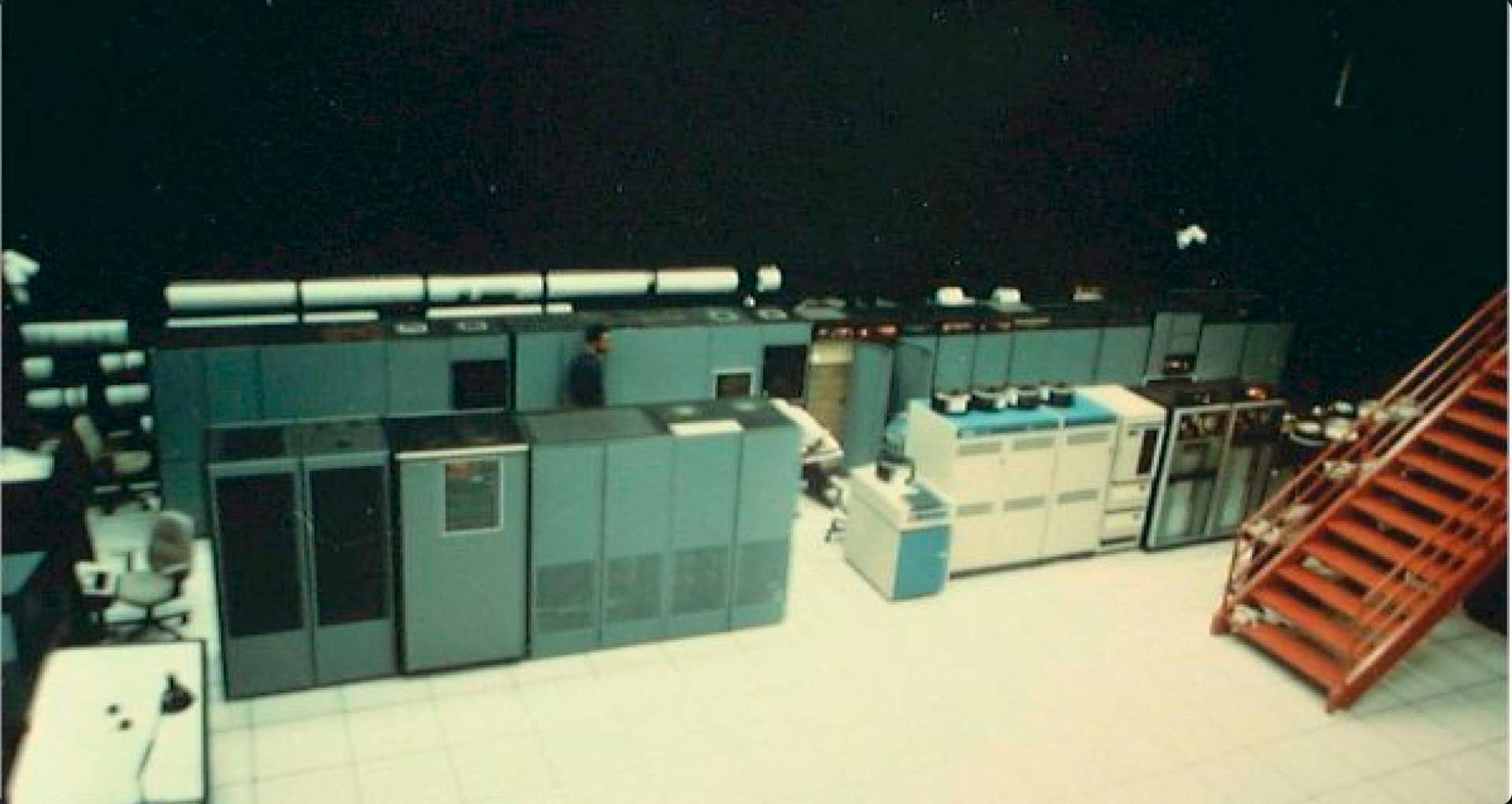

Суперкомпьютер Foonly F1

По современным меркам мощность F1 не впечатляет. Частота его 36-битного процессора составляла 11,1 МГц, оперативная память — 18 МБ, а скорость работы — 4,5 миллионов команд в секунду. Но создателям «Трона» этого хватило. В среднем, на рендер одного кадра с CGI уходило 10–15 минут. Кстати, занималась графикой картины в том числе и уже знакомая нам компания Information International Incorporated. Она же финансировала постройку Foonly F1, который обошёлся в 700 тысяч долларов, так что преемственность в этой истории налицо.

Судьба суперкомпьютера, кстати, была довольно печальной. F1 был клоном успешной серии мейнфреймов DEC PDP-10. И, как это часто бывает с технологиями-клонами, широкого успеха он не снискал. Компании Foonly удалось построить только одну такую машину. К концу 80-х компания закрылась. А F1 выкупила канадская Omnibus Computer Graphics. И суперкомпьютер стал делать графику для таких важных передач как, например, «Ночь хоккея в Канаде».

Роль личности

Выход «Трона» и развитие компьютерных технологий дали графике в кино мощный импульс. Так, уже в 1985 году в фильме «Молодой Шерлок Холмс» появился первый полностью CGI-ный персонаж. А в 1986 вышел предвестник эры 3D-анимации — короткометражный мультфильм Pixar «Люксо-младший». Но главным открытием стал не фильм, а человек.

CGI-рыцарь в фильме «Молодой Шерлок Холмс» (1985)

В середине 80-х на голливудском небосклоне зажглась новая звезда. Режиссёр, который сделал для популяризации компьютерной графики в кино, пожалуй, больше всех. Побороться с ним могли разве что Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Но оба уже, по большому счёту, отошли от дел. А наш герой со своим «Аватаром: Огонь и пепел» планирует взятие очередной CGI-высоты уже в декабре 2025 года. Речь, конечно про Джеймса Кэмерона.

В 1984 году он выпустил первого «Терминатора», где компьютерную графику не потянули из-за крошечного бюджета. В 1986 году вышли его «Чужие», которые получили премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Но настоящий прорыв совершил следующий фильм Кэмерона — «Бездна» (1989). С этого момента каждый новый фильм режиссёра немного раздвигал рамки возможного для CGI-индустрии. И, что не менее важно, становился кассовым хитом. Три из пяти самых прибыльных фильмов в истории снял именно Джеймс. Вот они: «Аватар» (первое место), «Аватар: Путь воды» (третье место) и «Титаник» (четвёртое место).

Рождение CGI-легенды. Джеймс Кэмерон, «Бездна» (1989)

За создание компьютерной графики в «Бездне» отвечала компания Industrial Light & Magic. Именно она четырьмя годами ранее делала рыцаря для «Молодого Шерлока Холмса». И теперь ей предстояло подняться на новую ступень, сделав первого полностью трёхмерного фотореалистичного CGI-персонажа, который состоял из воды.

Для этого решили использовать новые рабочие станции Iris 4D от компании Silicon Graphics. Их скорость и объём памяти были сопоставимы с Foonly F1. При этом они не занимали целую комнату, что делало их крайне удобным и эффективным средством работы с визуальными эффектами. И всё равно на создание 75 секундной CGI-сцены у студии ушло полгода. Работали Iris 4D на процессоре R2000 от MIPS Technologies с частотой 8 МГц и обладали возможностью расширения оперативной памяти до 16 МБ. Стоила одна такая станция примерно 70 тысяч долларов.

SGI Iris 4D, когда-то чудо-машина, сегодня — музейный экспонат

Через два года Кэмерон выпустил картину «Терминатор 2: Судный день», где развил тему жидких CGI-персонажей. Помогла ему в этом снова Industrial Light & Magic. T-1000 стал первым в истории кино сгенерированным на компьютере главным персонажем фильма. Чтобы провернуть такое, команду, работавшую над графикой, пришлось расширить с 6 до 35 человек. И вложить ещё 3 миллиона долларов в покупку рабочих станций. У SGI на эти деньги приобрели 11 мощных, 5 средних и 10 малых машин.

Гиганты индустрии

В списке самых кассовых режиссёров планеты Джеймс Кэмерон занимает почётное второе место. Его фильмы заработали 8,7 миллиарда долларов (по крайней мере, до декабря 2025 года, когда выйдет следующий «Аватар»). Только один человек смог его превзойти. Это Стивен Спилберг, чьи картины насобирали 10,7 миллиардов. И именно он в 1993 году снял следующий революционный для компьютерной графики фильм — «Парк Юрского периода».

«Парк Юрского периода» (1993)

Огромных пугающе реалистичных динозавров для картины снова делала компания Industrial Light & Magic. Но технологии за это время сделали значительный рывок. Рабочие станции, которые использовали на этот раз, стали в несколько раз мощнее. SGI Power Series Twin Tower с процессорами MIPS R3000 могли иметь тактовую частоту до 40 МГц и до 256 МБ оперативной памяти. Суперкомпьютерам начала 80-х такие показатели и не снились. Кстати, с такой оперативкой вполне можно бы было поиграть в первый Far Cry, Painkiller или «Готику».

Результат работы Спилберга и ILM получился настолько впечатляющим, что «Парк Юрского периода» на момент выхода стал самым кассовым фильмом в истории. И оставался таковым до выхода «Титаника» Кэмерона в 1997 году. А уж про такую мелочь, как «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и говорить нечего. Для студии Industrial Light & Magic он стал уже тринадцатым. При том, что сама она на тот момент существовала всего 18 лет.

«Родина динозавров» — рабочая станция SGI Power Series Twin Tower

В июле 2025 года на экраны вышел уже седьмой фильм франшизы про динозавров «Мир Юрского периода: Возрождение». Графику для него всё ещё делает Industrial Light & Magic. Но вместо одиночных (пусть даже и очень мощных) станций обрабатывают картинку теперь рендер-фермы из тысяч устройств и десятков тысяч графических ядер. Подробнее об истории рендер-ферм мы писали в отдельном материале.

Миллениум

К концу 90-х компьютерная графика стала практически обязательной частью любого высокобюджетного фильма. Особенно, если он фантастический. Большую роль в этом сыграло развитие технологий и, в частности, появление графических процессоров (GPU). Чтобы понимать, насколько стремительно двигался прогресс, взгляните на цифры.;

«Парк Юрского периода» в 1993 делали на машинах с процессорами 40 МГц. А уже через 2 года первый полнометражный 3D-мультфильм «История игрушек» студия Pixar рендерила на 117 компьютерах SPARCstation 20 от Sun Microsystems. Из них 87 были двухпроцессорными, а 30 — четырёхпроцессорными. Тактовая частота каждого процессора составляла 100 МГц.

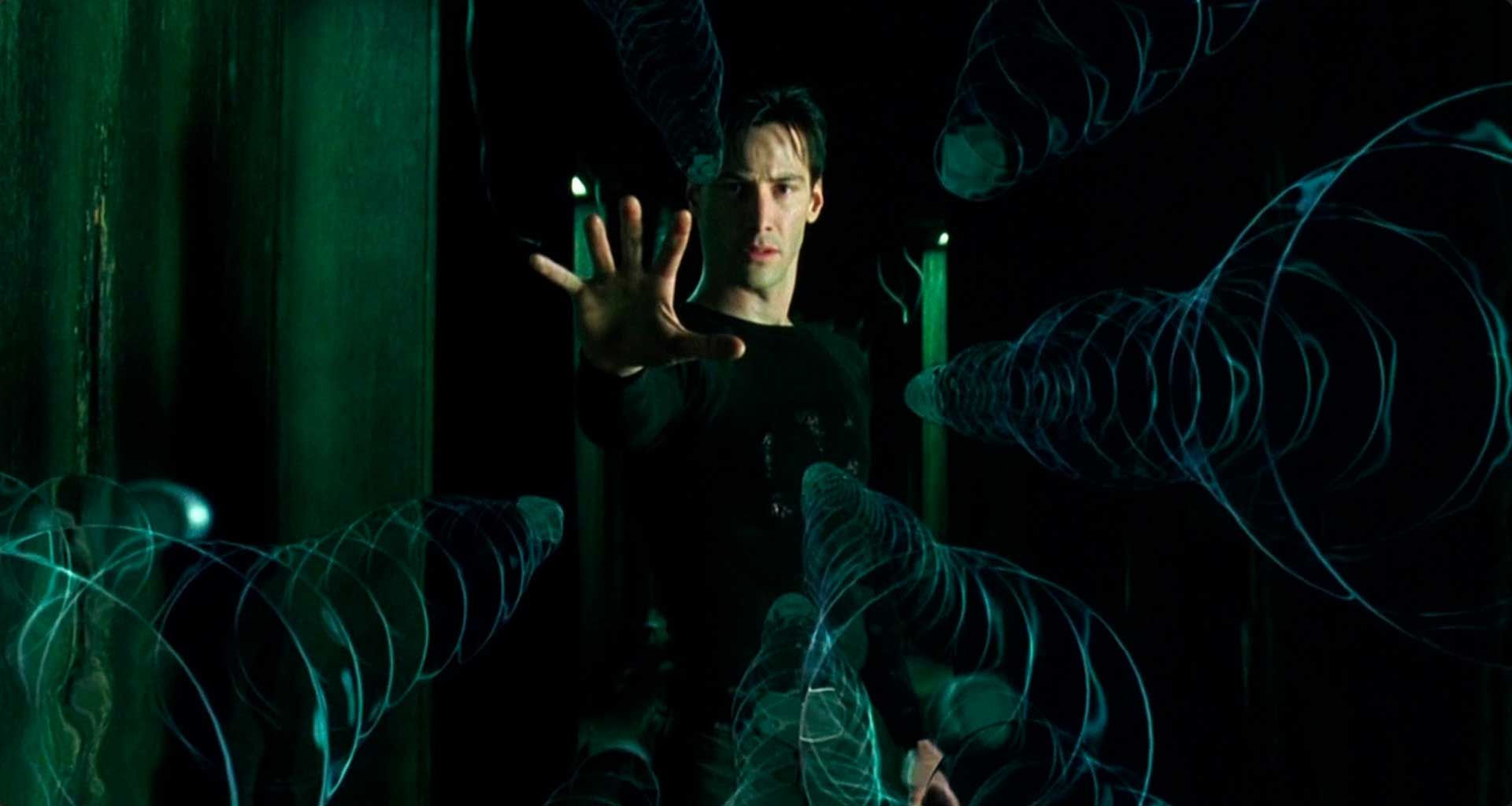

Революционная «Матрица» (1999), не путать с «Матрица: Революция» (2003)

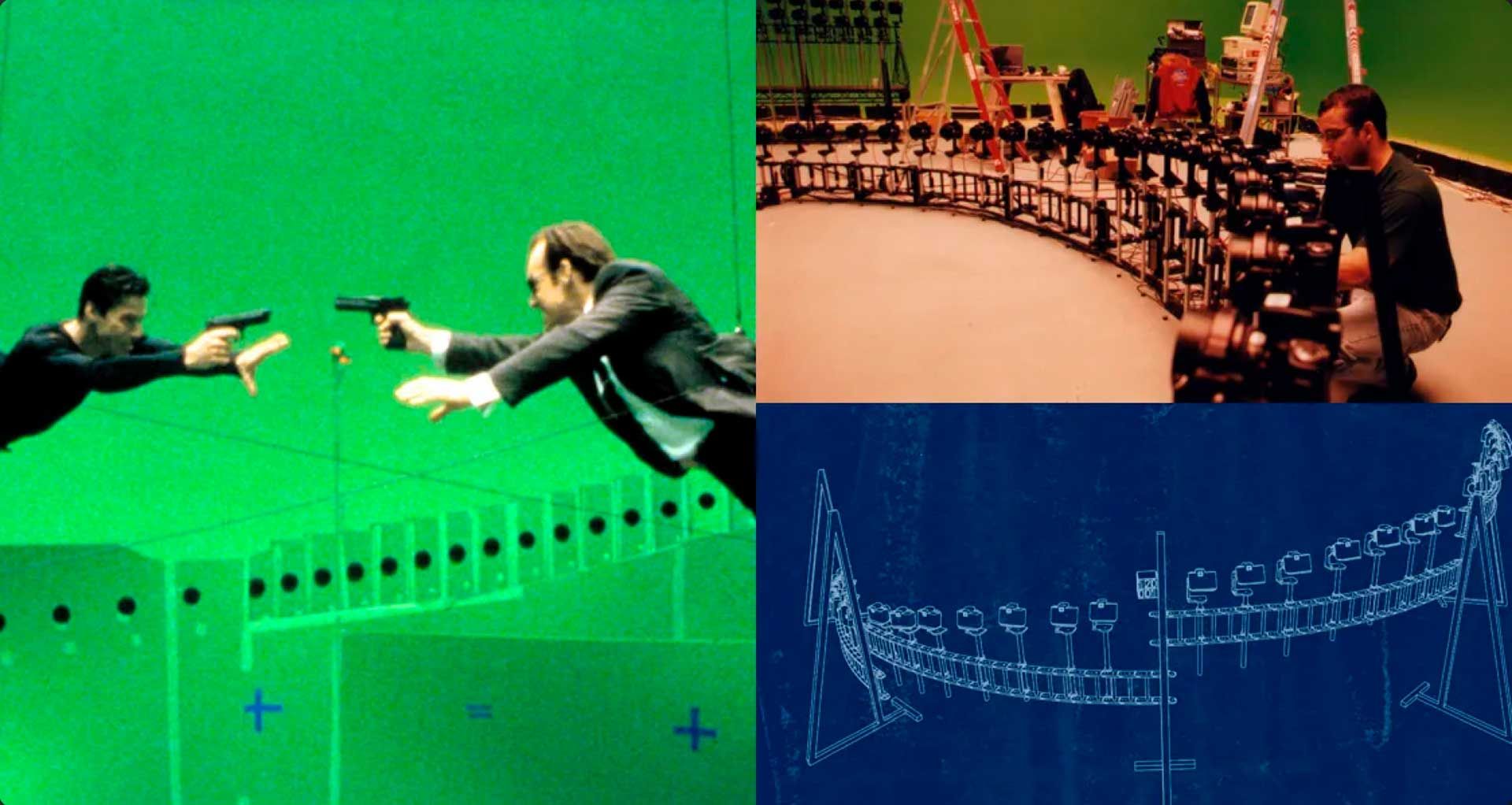

Технологии продолжали стремительно развиваться, поэтому компьютерные эффекты постоянно становились всё более зрелищными, при этом создавались они всё быстрее. В 1999 году вышел фильм «Матрица». Для разнообразия при его съёмке решили обойтись без помощи Industrial Light & Magic. Графику для тогда ещё братьев Вачовски делала компания Manex Visual Effects (ранее называвшаяся Mass.Illusions). А знаменитый bullet time — красивое замедление кадра с облётом сцены — разработал специалист по спецэффектам Джон Гаэта, задействовав сотню фотокамер.

В фильме было огромное количество съёмок на хромакее (зелёном фоне) и других сложных эффектов, с которыми отдельные рабочие станции не справились бы. Поэтому для создания графики в Manex собрали кластер мощных машин на операционной системе FreeBSD. Ранее так заморачивались в основном для 3D-мультфильмов. Впрочем, по количеству нарисованного «Матрица» к таковым стремительно приближалась. К началу XXI века использование рендер-ферм стало индустриальным стандартом.

Почти анимационный фильм «Матрица» (1999)

Супергерои CGI

Удивлять графикой в кино становилось всё сложнее, но трилогия «Властелин колец» Питера Джексона в начале 00-х смогла произвести глубокое впечатление на зрителя. Сегодня в эпоху расцвета (или заката?) супергеройского кино даже самый дорогой блокбастер вряд ли сможет показать что-то принципиально новое. А последним по-настоящему революционным с точки зрения графики фильмом стала самая кассовая картина в истории — «Аватар» (2009). И снял её уже не раз упомянутый выше Джеймс Кэмерон.

Кстати за CGI в «Аватаре» отвечала Weta Digital, работавшая перед этим как раз над «Властелином колец». А её основатель (видимо, по чисто случайному совпадению) сам Джексон, режиссёр трилогии. Для фильма Кэмерона Weta создала собственную рендер-ферму из 4,3 тысяч узлов. С её помощью удавалось создавать до 10 терабайт видео в день. Кстати, графику актуальных блокбастеров лета 2025 года — «Супермен» и «Фантастическая четвёрка» — тоже делала Weta. Но на куда больших мощностях.

Человек, объединивший Marvel и DC, Питер Джексон

Наши дни

Компьютерная графика достигла того уровня, на котором отличить её от реальности практически невозможно. Но что ещё более ценно, благодаря развитию технологий, сделать крутые спецэффекты могут не только крупные корпорации, но и маленькие независимые студии, а иногда и вовсе — одиночки-энтузиасты. Для этого даже необязательно собирать рендер-ферму дома, можно воспользоваться облачными сервисы — они теперь доступны любому желающему.

Но если вы хотите держать всё под личным контролем, DigitalRazor поможет подобрать мощное и эффективное решение под любые графические задачи. Наши рабочие станции Performance Pro даже в базовой комплектации мощнее суперкомпьютера Foonly F1 в десятки тысяч раз. А современный GPU-сервер справится с самыми сложными визуальными задачами куда быстрее, чем самые производительные рендер-фермы из 90-х.