Рендер-фермы: что это, зачем и как они меняют кино

Содержание

Нужна рабочая станция или сервер?

Наши специалисты помогут подобрать оптимальную конфигурацию под ваши задачи — от ИИ и 3D-графики до инженерных расчётов и видеомонтажа.

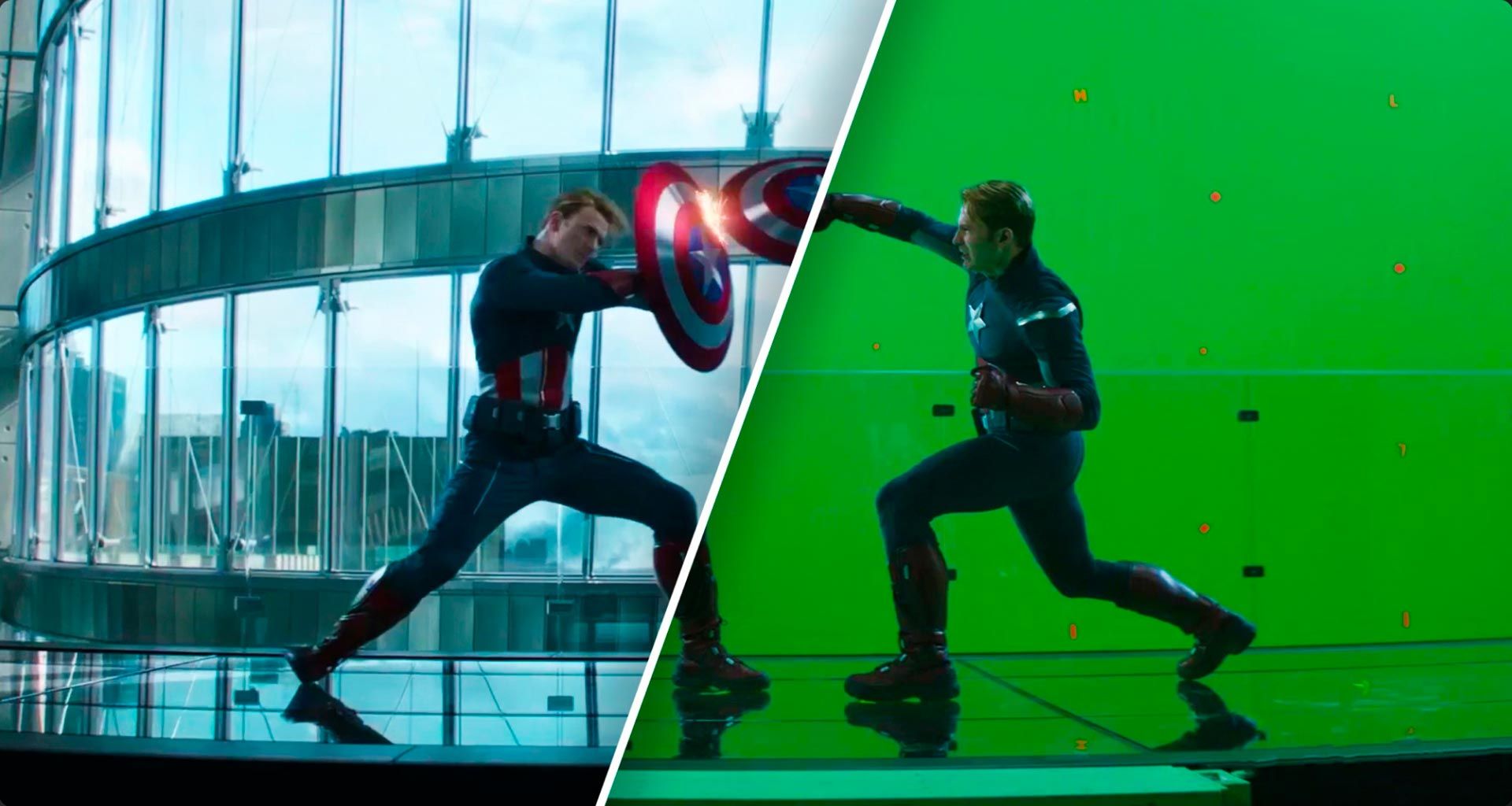

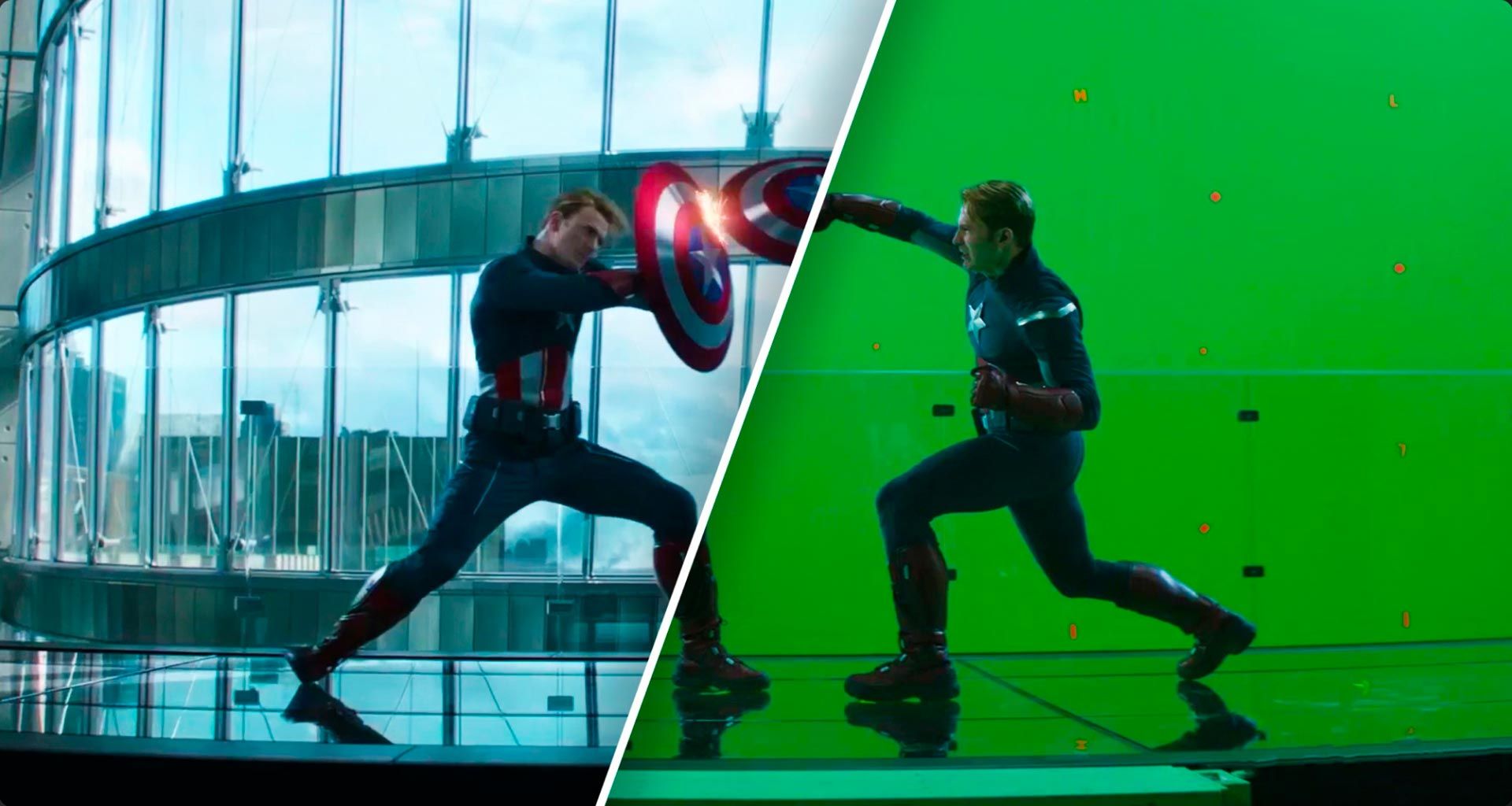

Яркие спецэффекты блокбастеров и реалистичная графика в CG-анимации это не только талант 3D-художников. На каждую сцену уходят сотни часов работы мощных графических станций. Они кадр за кадром отрисовывают происходящее на экране. В этой статье разберёмся, когда появились рендер-фермы, как они изменили индустрию и что представляют собой сегодня.

Первые шаги

История 3D-рендеринга началась задолго до появления первой рендер-фермы. Отправной точкой принято считать 1963 год, когда Айвен Сазерленд из MIT создал программу Sketchpad. Благодаря ей человек впервые смог взаимодействовать с компьютером через графический интерфейс. Но о создании 3D-графики на тот момент, конечно, речи не шло.

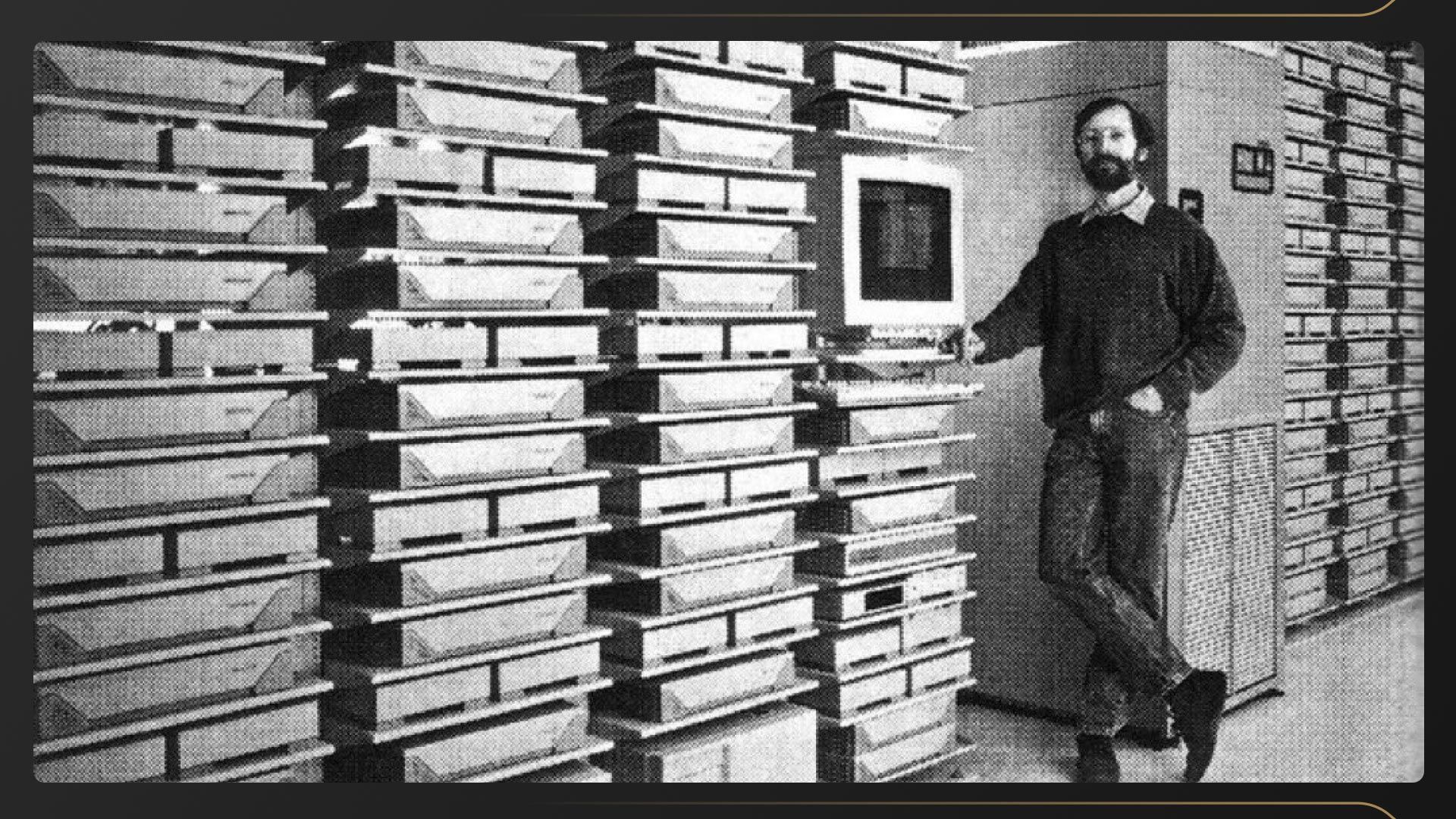

Пионер компьютерной графики Айвен Сазерленд

Лишь спустя почти десятилетие с этой задачей справился один из учеников Сазерленда — Эдвин Катмулл. В 1972 году вместе с Фредом Парке в рамках учебного проекта для университета Юты он сделал четырёхминутный немой ролик. Большую часть времени в кадре просто находилась трёхмерная анимированная рука. Оцифрованная модель левой руки самого Эдвина.

И это произвело настоящий фурор. Значимость ролика оказалась настолько высока, что сейчас его копии хранятся в Национальном реестре фильмов и Библиотеке конгресса. А всё потому, что это было буквально первое трёхмерное видео, созданное на компьютере. Его автор, Катмулл, тоже не потерялся. Через несколько лет он возглавил компьютерное подразделение Lucasfilm, в 80-х стал сооснователем Pixar, а со временем добрался и до поста президента Disney Animation.

Там же, в университете Юты в 1975 году, появился один из самых узнаваемых образов в 3D-анимации — чайник Ньюэлла (он же «чайник из Юты»). Этот предмет для оцифровки исследователю Мартину Ньюэллу посоветовала жена. И чутьё её не подвело. 3D-объект стал настолько популярным, что отсылки к нему есть, например в «Истории игрушек», о которой мы ещё поговорим, и легендарных «Симпсонах».

Сложная отсылка в «Истории игрушек»

Путь к успеху

Широкое применение компьютерных эффектов в кино и анимации началось уже в 80-е. И большую роль в этом сыграл Джордж Лукас. Во-первых, его «Звёздные войны» показали всем, насколько это может быть прибыльно. Во-вторых, он создал в своей LucasFilm компьютерное подразделение, которое придало отрасли мощное ускорение. Правда, к тому моменту от материнской студии оно уже отделилось и стало называться Pixar.

Большинство знает Pixar по её крутым полнометражным мультфильмам, которые сами по себе повлияли на индустрию. Но куда большее влияние на самом деле оказала программа создания визуальных эффектов RenderMan, о которой мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. Хотя студия выпустила её ещё в 1986 году, она до сих пор актуальна и востребована (естественно, в последней версии). С помощью RenderMan эффекты создавали для таких франшиз, как «Терминатор», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и «Аватар».

«Пираты Карибского моря» до RenderMan

В 80-е компьютерные визуальные эффекты окончательно укоренились в кино. Например, появился первый CGI-персонаж в фильме («Молодой Шерлок Холмс», 1985) или прозрачное водное щупальце с человеческим лицом («Бездна», 1989), созданное в программе Alias. Но по-настоящему стать мейнстримом такие эффекты всё ещё могли. Создавать их было сложно и дорого. И проблема была по большей части в технике.

В качестве инструмента для рендеринга использовались графические рабочие станции. Это высокопроизводительные компьютеры, заточенные под работу с графикой. Иногда их создавали буквально под конкретный проект. Но всё же, с ростом запросов кинопроизводителей, их мощности стало недостаточно. Тогда же начали появляться первые идеи об объединении нескольких машин в одну мощную систему. Но по-настоящему эта идея выстрелит уже в следующем десятилетии.

Рождение рендер-ферм

Именно 90-е годы стали эпохой расцвета компьютерных спецэффектов. Ещё не пресытившийся зритель был готов восхищаться практически любому их применению. А техника, наконец, позволила режиссёрам ни в чём себя не ограничивать. Созданные тогда «жидкий» Терминатор или bullet-time из «Матрицы» впечатляют по сей день. Не говоря уже о вечной классике вроде «Парка Юрского периода» или «Титаника».

«Матрица» без CGI

И большую роль в этом сыграло появление рендер-ферм. Первой из них принято считать сделанную в июле 1990 компанией Autodesk. Собрали её для создания короткометражного мультфильма Bored Room. Он, в свою очередь, должен был показать возможности новой программы Autodesk — 3D Studio для DOS (будущую 3DMax). Но в итоге открыл новую эпоху в работе с графикой в кино.

Именно здесь, согласно легенде, впервые возникло словосочетание «рендер-ферма». И появилось оно благодаря одному человеку — Джейми Клею. Он в компании отвечал за группу компьютеров для рендеринга Bored Room. На работе он ходил в синем комбинезоне с кармашком на груди. За это его в шутку называли фермером, а рабочее место — фермой. В результате шутка затянулась, а затем превратилась во вполне серьёзное название.

Революционный Bored Room (1990)

При этом система Autodesk на самом деле была не совсем рендер-фермой в современном понимании. Это были просто соединённые между собой компьютеры, выполняющие общую задачу. О полноценной интеграции на тот момент речь не шла. Но успех Bored Room сделал идею создания кластеров популярной. Так что значимость разработки от технического несовершенства меньше не стала.

Большая победа

О том, почему «История игрушек» один из важнейших мультфильмов в истории, можно написать отдельную статью. Чтобы его создать, Pixar пришлось не только написать гениальный сценарий и нанять голливудских звёзд для озвучки, но и создать собственную рендер-ферму.

Получившаяся RenderWall состояла 117 компьютеров SPARCstation 20 от Sun Microsystems. Из них 87 были двухпроцессорными, а 30 — четырёхпроцессорными. Тактовая частота каждого процессора составляла 100 МГц. Итоговая мощность фермы была почти в 300 раз выше, чем у популярного суперкомпьютера того времени Cray-1.

Рендер-ферма для «Истории игрушек» (1995)

И даже так на один кадр мультфильма уходило от 45 минут до 30 часов, в зависимости от его сложности. Начни его рендерить на обычных рабочих станциях того времени и, возможно, мы до сих пор бы ждали дату премьеры. Даже несмотря на невероятные возможности программы RenderMan.

Кстати, выбор Pixar компании Sun Microsystems в качестве основного поставщика тогда казался довольно неожиданным. Те производили рабочие станции уже более 10 лет, но всё же создателю RenderMan Эду Катмуллу во многих интервью приходилось объясняться. Ведь тогда в городе «рендер-ферм» был другой «шериф».

Звезда эпохи

Редкий список самых зрелищных блокбастеров 90-х обойдётся без использования продуктов одной компании. И называется она Silicon Graphics (она же SGI). «Звёздные войны: Эпизод 1», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Корпорация монстров» и даже полнометражный «Южный Парк». Для создания всех этих картин использовали рабочие станции SGI.

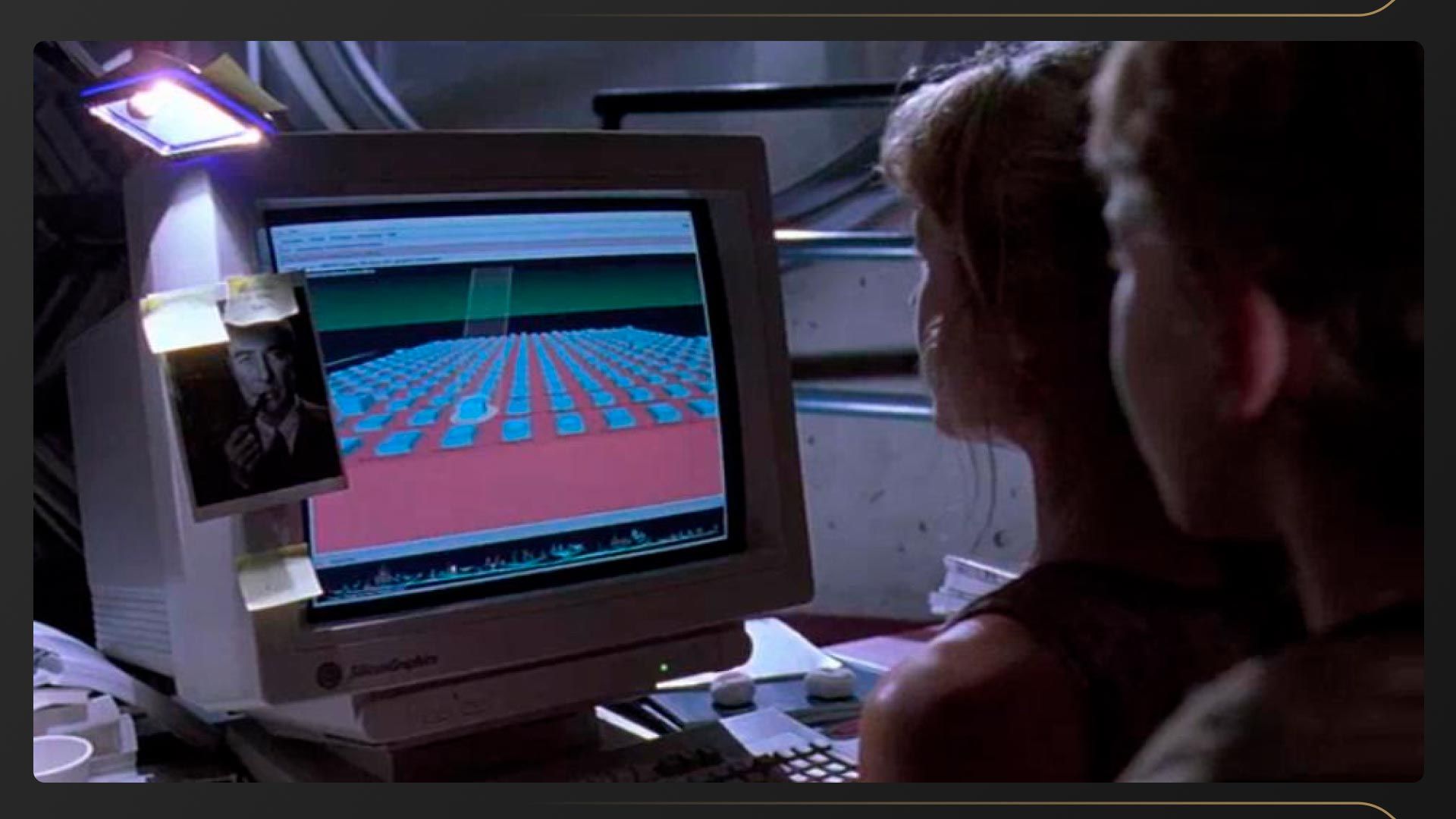

Интерфейс станции SGI Octane

Компания вышла на рынок в 1984 году со своей «Интегрированной системой растровой визуализации» (сокращённо IRIS). Тактовая частота первых машин составляла всего 8 МГц, а оперативная память — 768 КБ. Своих процессоров SGI не производила, поэтому использовала Motorola 68000.

Графические станции пользовались успехом, но всё же оставались довольно нишевыми. К концу 80-х компания продала около 3,5 тысяч единиц. И как минимум несколько IRIS’ов для своего фильма «Бездна» купил Джеймс Кэмерон, предвосхитив то, что совсем скоро станет мейнстримом.

Наступили 90-е. SGI представила на рынке новые и более совершенные системы, самая успешная из которых — Indigo. Это оказалось тем, чего все так ждали. Популярность компании была настолько велика, что её станция Crimson с операционной системой UNIX даже получила собственное камео в «Парке Юрского периода».

SGI Crimson в «Парке Юрского периода» (1993)

Помимо любителей кино в выигрыше остались и фанаты консолей. Графический процессор Reality для Nintendo 64 разработала SGI. А отдельное спасибо компании должны сказать разработчики игр. Ведь именно она подарила миру такую незаменимую вещь как программный интерфейс OpenGL.

Конец эры динозавров

В 90-х SGI была неоспоримым лидером отрасли. Дела шли настолько хорошо, что компания даже купила производителя процессоров MIPS, чтобы не зависеть от внешних поставок. Зашла Silicon Graphics и на поляну суперкомпьютеров. К середине 90-х, среди топ-500 самых мощных машин на планете, более сотни были произведены инженерами SGI.

Суперкомпьютер SGI Columbia, собранный для NASA

В какой-то момент позади остались даже ветераны суперкомпьютеростроения Cray Research. В 1996 году SGI приобрела Cray. И тогда это казалось большой победой. Но вскоре выяснилось, что это один из симптомов болезни, которая скоро приведёт к большой беде. Разрастаясь и выходя на новые рынки, SGI утратила фокус и пропустила момент, когда конкуренты сначала догнали, а потом и опередили её. Компанию Cray, кстати, SGI продала Sun Microsystems уже через 3 месяца после приобретения.

К концу 90-х Silicon Graphics всё ещё была на плаву, но груз управленческих ошибок и постоянные убытки тянули на дно. Последней попыткой зацепиться за жизнь стала покупка в 2000 году Intergraph Computer Systems, разрабатывавшей графические станции на Windows. И хотя идея была правильной, момент уже был упущен. В 2001 компания вошла в крутое пике, в 2003 вынуждена была отдать здание своей штаб-квартиры Google. А в 2005 — перестала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Формально, SGI существует до сих пор. Но это уже совсем другая компания. В 2009 году её за смешные 25 миллионов купила Rackable Systems. Затем провела ребрендинг, превратив в Silicon Graphics International. Сегодня компания занимается серверами. А о производстве мощных рабочих станций для рендер-ферм речь, конечно, не идёт.

Тот, кто скрывается под маской SGI

XXI век наступает

Начало 00-х полностью изменило индустрию. Стремительное развитие графических процессоров привело к тому, что на рынке стали появляться новые игроки. Студии стали сами создавать для себя подходящие решения. Эра нескольких крупных компаний, которые замкнули всё на себе, закончилась. И особенно эффектную точку поставила самоустранившаяся SGI.

Показательна тут история компании Weta Digital, созданной режиссёром Питером Джексоном. Она всерьёз о себе заявила лишь в начале 00-х с помощью трилогии «Властелин колец». А уже в 2009 собрала рендер-ферму из 4,3 тысяч узлов для одного из самых зрелищных фильмов в истории — «Аватара» Джеймса Кэмерона. Фантастическая на тот момент мощность фермы позволяла создавать до 10 терабайт видео в день. Похожая судьба и у британо-индийской DNEG, делавшей спецэффекты для фильма «Мстители: Финал».

«Аватар» (2009) до/после Weta Digital

Но главным событием нового века стала демократизация производства спецэффектов. Рендер-фермы стали доступны не только большим студиям с многомиллионными бюджетами. А появление облачных ферм с почасовой оплатой и вовсе сделали объёмный сложный рендеринг доступным даже энтузиастам-одиночкам.

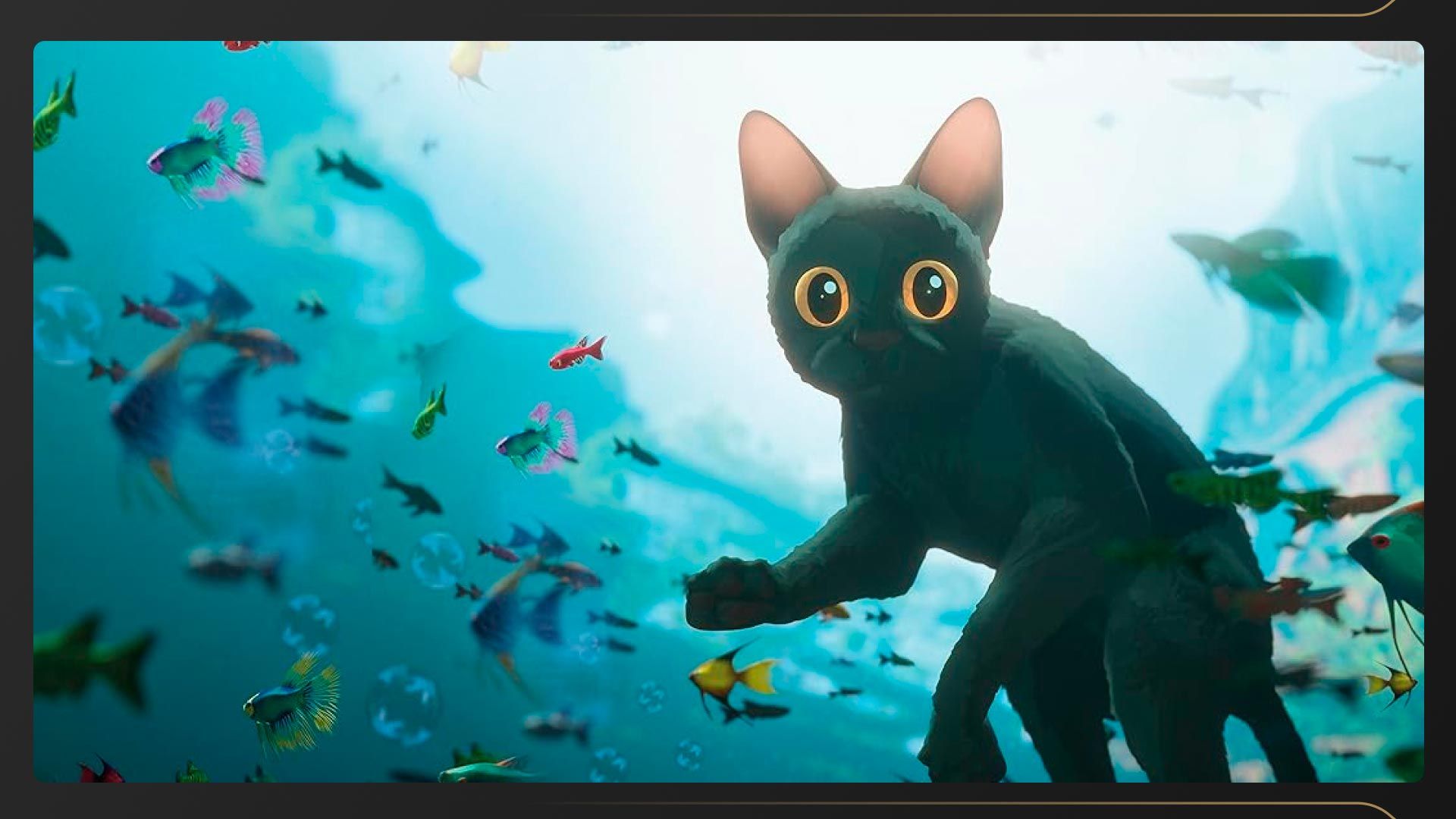

Впрочем, всегда остаются по-настоящему увлечённые люди, которым даже такие возможности ни к чему. Например, мультфильм «Поток», обладатель премии «Оскар-2025» за лучшую полнометражную анимацию, был полностью отрендерен на обычном ПК. Но это уже совсем другая история.

«Поток» (2024)

Бесконечность — не предел

Сегодня рендер-фермы — важная часть индустрии. Без них производство современного блокбастера уровня нового «Супермена» Джеймса Ганна могло бы растянуться на десятилетия. При этом, несмотря на возможности, которые открывают для больших студий, рендер-фермы помогают и начинающим творцам. За счёт разнообразия вариантов сборки, это абсолютно универсальный инструмент.

Например, система из всего 50 рендер-узлов может сократить процесс рендеринга с 5 суток до 2,5 часов. А большая профессиональная ферма из нескольких тысяч узлов справится с этой работой почти мгновенно. И всё же даже сейчас производителям железа есть куда стремиться.

Современная рендер-ферма

Очевидно, ИИ окажет своё влияние на дальнейшее развитие рендер-ферм. Нейросети оптимизируют процесс рендеринга и страхуют от потенциальных ошибок. Возможно, в будущем они даже помогут в каких-то творческих задачах. В этом может пригодиться и блокчейн. Технология позволит создавать децентрализованные фермы, предоставлять свои вычислительные мощности для которых сможет любой желающий.

В отдалённом будущем большое влияние на скорость рендеринга могут оказать квантовые вычисления. Впрочем, пока такое можно увидеть только в фантастическом фильме. И кто знает, может для работы над такой кинокартиной прямо сейчас где-нибудь в Голливуде уже собирают отдельную рендер-ферму.

Если вам нужна производительная рабочая станция или полноценная рендер-ферма для работы над сложными 3D-проектами, вы можете обратиться в DigitalRazor. Поможем с выбором правильной конфигурации, соберём рабочие станции и GPU-серверы на основе профессиональных решений RTX PRO 6000 и Threadripper Pro 9000-й серии. Настроим, протестируем и предоставим официальную гарантию на оборудование.